- 當前位置:首頁 >時尚 >復旦研究員蔣文解讀海昏簡《詩經》

游客發表

“在海昏簡《詩經》之前,復旦我們能夠確定的研究員蔣最早的全本《詩經》就是東漢熹平石經魯詩;海昏簡《詩經》出現之后,我們可以確定地說,文解西漢中期《國風》《小雅》《大雅》《頌》一定已綁定完成了。讀海”

復旦大學出土文獻與古文字研究中心研究員蔣文對澎湃新聞記者這樣表示。昏簡

11月8日,詩經南昌漢代海昏侯墓考古發掘成果公布十周年研討會上,復旦江西省文物考古研究院研究館員、研究員蔣海昏侯墓考古發掘領隊楊軍表示,文解海昏侯墓中出土《詩經》相關簡牘約1200枚,讀海簡上有“詩三百五篇,昏簡凡千七十六章,詩經七千二百七十四言”,復旦證明海昏簡《詩經》是研究員蔣全本《詩經》,這是文解秦漢時期全本《詩經》的首次發現。

之后這則消息很快沖上熱搜,被網友玩梗“斷更兩千年的《詩經》要更新了”。

其實這已經不是一條“新聞”,海昏簡《詩經》的發現,早在2018年就首次對外公布,依據當時的考古證據,只能認定它是存字最多的《詩經》。2020年6月,北京大學中國古代史研究中心教授朱鳳瀚發表在《文物》上的《西漢海昏侯劉賀墓出土竹簡〈詩〉初探》一文,已論及:“整個《詩》簡總目前端則有此竹書名稱、總章數與句數,簡上端標有黑方塊提示符號:‘詩三百五扁(篇)凡千七十六章 七千二百七十四言’。”

朱鳳瀚研究認為,海昏簡《詩經》總篇數與今傳《毛詩》一致,但總章數(1076章)、總句數(7274言)與《毛詩》(1149章、7285句)存在差異。朱鳳瀚判斷海昏簡《詩經》可能屬于《魯詩》系統,“這主要基于墓主劉賀的老師王式是《魯詩》大家的史實,而且海昏侯《詩經》與屬于魯詩系統的漢《熹平石經》殘石詩經之間存在重要關聯與吻合處。”

寫有“詩三百五扁(篇)凡千七十六章 七千二百七十四言”的海昏《詩經》簡

寫有“詩三百五扁(篇)凡千七十六章 七千二百七十四言”的海昏《詩經》簡海昏簡《詩經》究竟有多大的研究意義?是否真的具有顛覆性的價值?它的發現,將為當代的《詩經》研究帶來怎樣的沖擊?澎湃新聞者專訪了復旦大學出土文獻與古文字研究中心研究員、博士生導師蔣文。

海昏簡《詩經》的面貌:標準成熟的漢代隸書,抄得相當精美工謹

據悉,海昏簡《詩經》由荊州文物保護中心負責物理保存與技術修復,目前仍在修復中,計劃于2026年完成全部核心修復工作。

蔣文介紹,海昏簡《詩經》的圖版還沒有正式地、完全地公布,竹簡實物通常也不會公開展出,大家目前一般能夠看到的就是發掘整理者此前發表的極少量照片,見于《江西南昌西漢海昏侯劉賀墓出土簡牘》(《文物》2018年第11期)、《海昏簡牘初論》(北京大學出版社,2020年)等。

劉賀生于公元前92年,在公元前59年去世,劉賀的時代在書法史上被認為是隸書從古隸(秦隸/早期隸書)向漢隸(今隸/八分隸)演變的收官階段。

蔣文認為,從現在能看到的少量照片看,海昏簡《詩經》的書體是標準成熟的漢代隸書,而且抄寫得相當精美工謹,比同墓所出的簽牌上的字跡要嚴正許多。

海昏簡《詩經》復制件

海昏簡《詩經》復制件對于抄寫下這份《詩經》的人是誰這一問題,蔣文談道:“我們很難斷言書手的身份是什么,漢代文書的繕寫是由專人負責的,也就是‘書佐’或‘書吏’(有時也可能有其他身份的人參與),像《詩經》這種典籍類的文獻大概也是由專人負責抄寫,甚至有可能是雇傭了當時的職業抄書人抄寫的。”

之前的采訪中,海昏侯墓考古發掘領隊楊軍介紹,海昏侯墓發現的簡牘中,還有500余枚《論語》竹簡,其中便有失傳的《齊論語》,此外,海昏簡還有《禮記》《春秋》《孝經》以及約200枚《易》類文獻。

為什么在海昏侯的墓中會隨葬如此豐富的典籍類文獻,學界有不同看法,蔣文介紹,有人認為這些典籍類竹簡是墓主生前日常使用之物,也有人認為是特意為下葬而準備的(甚至認為有鎮墓辟邪的作用),采取哪種觀點也會一定程度上影響我們對海昏簡書手身份的判斷。

“海昏侯墓和定縣八角廊西漢中山懷王劉修墓時代差不多,八角廊漢墓中也出了一大批竹簡,學界稱之為‘定縣簡’,定縣簡中也有《論語》《文子》《太公》(或稱《六韜》)這樣的典籍,書寫風格和海昏簡《詩經》等的書寫風格頗為一致。為劉賀和劉修抄書的人接受的大概是一樣的字體教育,或者說他們學習的是同一套范式。”蔣文談道。

海昏簡是“完全體”,但大概率我們看不到一部完璧無瑕的《詩經》

竹簡本《詩經》已經在多個墓中發現。

蔣文介紹,目前我們知道的出土竹簡本《詩經》有如下幾種:安大簡《詩經》(戰國早中期,已完整公布)、王家嘴簡《詩經》(戰國晚期前段,未完整公布,整理者已介紹大致情況)、夏家臺簡《詩經》(戰國中期,情況不明)、阜陽簡《詩經》(西漢早期,已完整公布)、海昏簡《詩經》(西漢中期,未完整公布,整理者已介紹大致情況)。

其中,已完整公布或大體情況明朗的安大簡、王家嘴簡、阜陽簡與今本《詩經》(即今本毛詩)相比都不夠完整——安大簡和王家嘴簡都只有《國風》;阜陽簡絕大部分也是《國風》,只有少量《小雅》詩(《鹿鳴》《四牡》《常棣》《伐木》《天保》,這幾首也是位于今本《小雅》開頭的幾首)。

安大簡

安大簡與它們相比,海昏簡《詩經》的最大特色在于這是一部《風》《雅》《頌》俱全的“完全體”。但要注意的是,按照整理者的說法,現存的這1200支海昏詩《詩經》“多已殘斷,幾無完簡”,可知這批竹簡的保存情況并不算太好,我們大概率是看不到一部完璧無瑕的《詩經》的。換言之,理論上這應該是一個全本,但現實是我們已無緣目睹這個全本。

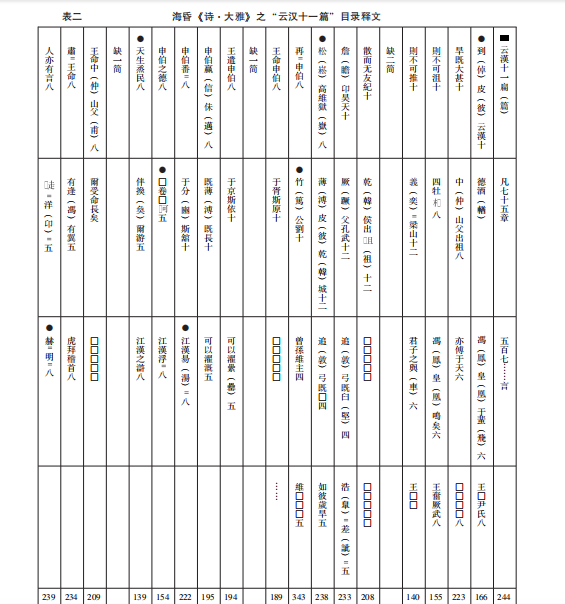

朱鳳瀚對于海昏簡《詩經》的目錄所做的釋文研究

朱鳳瀚對于海昏簡《詩經》的目錄所做的釋文研究“海昏簡《詩經》的目錄、訓詁和詩序類文字是此前未見的,具有極高價值”

在物質形態上,海昏簡《詩經》的考古報告寫“簡每枚長23厘米、寬0.8厘米,有三道編繩,容字20—25個,包括經文、附于正文的訓詁和篇末類似詩序的文字”,對于這一形態是否特殊,蔣文談道:“海昏簡《詩經》比阜陽簡《詩經》的竹簡略短一點(后者大約25厘米),差不太多。三道編繩在漢代典籍類簡中不罕見,比如定縣簡《論語》也是三道編繩。容字數量也很正常。”

那么相比于其他出土的《詩經》相比,海昏簡《詩經》最大的研究價值何在?

蔣文認為:“海昏簡《詩經》的目錄、訓詁和詩序類文字是此前未見的,具有極高價值。比方說,對于研究《詩經》經傳如何合一、詩序如何形成、漢代章句如何發展等問題都有不小的價值,而這些問題都是詩經學及經學的重大問題。”

蔣文也介紹,阜陽簡中有幾枚殘簡,上有“后妃獻”“諷君”等殘字,之前整理者懷疑是詩序殘文,現在有了海昏簡作對照,也有助于提升我們對阜陽簡《詩經》的認識。“復旦大學出土文獻與古文字研究中心陳劍教授目前正在主持一項國家社科基金重大項目‘阜陽漢簡整理與研究’,對阜陽漢簡進行再整理,我們也會注意吸收海昏簡提供的新信息。”

海昏簡《詩經》:實證西漢中期《國風》《小雅》《大雅》《頌》已是完成體

海昏侯墓出土的《詩經》簡被確認為秦漢時期首次發現的全本,這對于《詩經》的研究者們也有著怎樣的意義?

蔣文談道,在海昏簡《詩經》出現之前,我們知道的出土戰國至漢的竹簡本《詩經》基本都是《國風》,偶有少量《小雅》,沒有看到過《大雅》和《頌》。但從《左傳》等傳世文獻以及一些出土文獻所反映的情況看,屬于《大雅》和《頌》的一些詩肯定從春秋時代就開始廣為流傳了。那么,為什么此前出土的竹簡本《詩經》沒出現《大雅》和《頌》呢?這是一個“材料陷阱”還是反映了歷史上的某種真實情況呢?會不會《國風》《小雅》和《大雅》《頌》在一定時期內其實也是可以分別流行的呢?倘真如此,《國風》《小雅》《大雅》《頌》的流傳是在什么時候才被徹底綁定的呢?海昏簡《詩經》對于我們思考上述問題有一定幫助。

“在海昏簡《詩經》之前,我們能夠確定的最早的全本《詩經》就是東漢熹平石經魯詩,這個時代可以說相當晚了;海昏簡《詩經》出現之后,我們可以確定地說,西漢中期《國風》《小雅》《大雅》《頌》一定已綁定完成了。考慮到海昏簡《詩經》的體例非常嚴整完善,形成這么整飭的面貌也需要耗費一定的時間,我們甚至可以據海昏簡再將這個‘綁定’的時間點再往上推。”蔣文談道。

海昏簡《詩經》大概率是“魯詩”

《詩經》在先秦被稱為“詩”或“詩三百”,一般認為,其素材源于周初至春秋中葉的各地歌謠、宮廷樂歌,由朝廷派“遒人”“行人”去采集四方歌謠,再經樂官整理、編訂,形成早期文本。

先秦時期,《詩經》的傳播以書寫為主,口頭傳唱也發揮了重要作用,核心受眾是貴族、士大夫階層(用于祭祀、朝聘、宴飲等禮儀場合)。當時尚未形成固定的標準版本,文本面貌較為復雜,在字詞、句、章、篇等諸層次都有可能存在各種變異。

西漢時期,漢武帝“獨尊儒術”,經學始盛。《詩經》逐漸形成了“齊、魯、韓、毛”四家詩并行的流傳格局。

蔣文直觀地解釋道:“如果我們把當時的詩經學比作一級學科,那么這四家就類似于四個二級學科。這四個不同的二級學科所用的‘教材’是有差別的,授課內容、授課目的、具體的講法也是不一樣的,這四種‘教材’就相當于四類《詩經》經文文本。兩漢占主流的一直是三家詩,它們很早就立于學官,得到官方認可,西漢最流行的是魯詩,東漢最流行的是韓詩。毛詩基本上是作為私學在民間流傳的,一直到東漢后期才開始崛起。”

一般認為魯詩亡于西晉,齊詩亡于曹魏,韓詩到了北宋的時候也基本亡失了,只剩下《韓詩外傳》。毛詩反倒后來居上,取代了三家詩而統治了整個詩經學,我們目前看到的《詩經》(即傳世本《詩經》,或稱今本《詩經》)就是毛詩。

關于海昏簡《詩經》的學派歸屬問題,學界目前有兩種看法,一種認為是魯詩,一種認為是韓詩,“我個人目前傾向歸于魯詩,核心的理由朱鳳瀚先生《西漢海昏侯劉賀墓出土竹簡〈詩〉初探》一文已經說得比較清楚了,一是總體編排結構相合,二是《漢書》記載昌邑王師是魯詩學派的王式。有研究者根據一些細節方面的證據判定海昏簡《詩經》屬韓詩,大概還可以再考慮。因為漢代四家詩各家的內部面貌如何我們并不是很清楚,它們彼此之間的關系也可能遠比我們想象得要復雜。同屬某一家,其文本、訓釋、傳說等未必皆同;分屬不同家,其文本、訓釋、傳說未必有異。我們在考慮這類問題是恐怕應該充分考量這些復雜性。”

隨著《詩經》到《論語》等的發現,是否能夠與史料共同拼湊出劉賀的時代經學的面貌?對此,蔣文認為:“總體而言,現有材料還很缺乏,要想復原出比較詳細的圖景還很困難。”

這些經籍類文獻的發現,對于劉賀留給世人的形象是否有改觀?蔣文介紹,自己認同徐衛民《漢廢帝劉賀新論》(《史學月刊》2016年第9期)中提到的一個觀點,即:不能只根據墓中隨葬了大量禮樂用器和竹簡書籍,就斷定劉賀是一個“受儒家思想教化、愛好音律、情趣高雅的‘文藝青年’”,更不宜將這些與劉賀的人品結合起來。

隨機閱讀

- 經常來買茅臺的小姐妹,拖欠180萬?她說再不還,家都要散了

- “租金從高點降了近三分之一”“出租4年,最后只賺了個裝修錢”……上海房東們的心態變了

- 澤連斯基拒絕中國擔任停火協議安全擔保國 中方回應

- 法拍貍花貓被撤銷拍賣,已被愛貓人士領走

- 普京與內塔尼亞胡通電話,重點討論中東局勢

- 央行、外匯局:構建全鏈條市場監管制度

- 福建大田一煤礦發生井下作業人員傷亡事件 致7人死亡 — 新京報

- 韓國軍方說對朝鮮侵犯軍事分界線進行警告射擊 — 新京報

- “迎頭痛擊”有多痛?日本該睜眼看清楚了!

- 浙江溫州一代駕撞倒2名騎電動車女生,致2人死亡?官方:事故仍在處理

- 外賣小哥在電動車上掛20元錢,提示“不要偷餐可把錢拿走買吃的”

- 上班時間鄉政府大量人員缺崗?回應來了

- 高市早苗打“臺灣牌”必然失敗

- 致幻的蘑菇碰不得!四人種植販賣裸蓋菇被控販賣運輸制造毒品獲刑

熱門排行